非遗内蒙古:指尖上的草原文化宝藏,让非遗触手可及

核心功能与实际用途:当传统遇见科技

想象一下,躺在沙发上就能跟着蒙古族刺绣大师学针法,或者通过手机听一段原汁原味的呼麦——这就是“非遗内蒙古”带来的神奇体验。作为内蒙古首个专注于非物质文化遗产的移动应用,它用数字化手段解决了三大痛点:非遗传承人找不到年轻学员、外地人难接触真实草原文化、传统文化资源分散难查询。

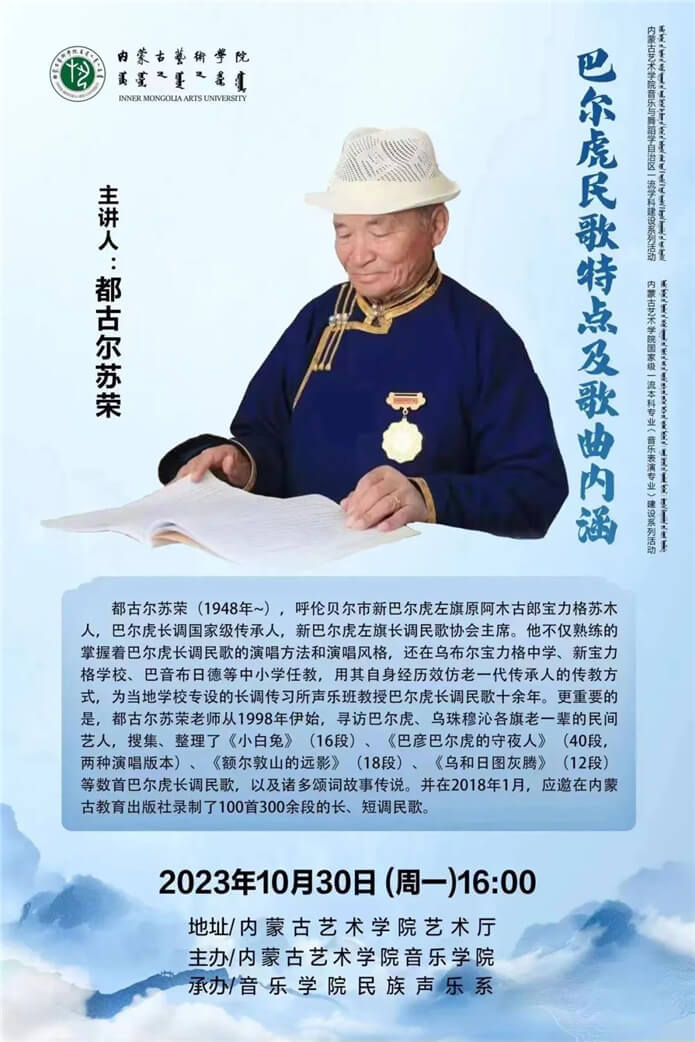

活态传承:大师课+AR体验

应用独家签约50+位非遗传承人,提供《马头琴制作十二讲》《蒙古族服饰图案解析》等系列课程。用户不仅能看教学视频,还能用AR功能“试穿”虚拟蒙古袍,长尾关键词“蒙古族非遗AR体验”正是其杀手锏。

文化地图:一键导航非遗现场

整合全区147个非遗传习所、那达慕大会等实时信息,结合LBS功能推荐附近活动。比如用户抵达呼和浩特后,会收到“距您1.2公里:格日勒皮艺馆皮画制作体验”的智能提醒。

社群工坊:从围观到参与

设有“草原手艺人工坊”板块,用户可上传自己的毡绣作品获得传承人点评,还能报名线下工作坊。去年促成3200多次师徒匹配,真正让“非遗内蒙古线上学艺”落地生根。

竞争优势与亮点:为什么它比抖音、小红书更懂草原

• 官方背书:与内蒙古文旅厅共建数据库,确保所有内容的权威性,长尾关键词“内蒙古非遗认证平台”是其核心竞争力

• 场景化学习:独家开发“蒙古包3D拆解”功能,手指滑动就能了解传统建筑结构

• 离线模式:考虑到牧区网络条件,提前下载后可无网观看4K纪录片《草原匠人》

• 智能翻译:蒙汉双语实时切换,甚至能识别不同方言区的呼麦唱法差异

对比其他泛文化平台,它没有碎片化短视频的干扰,专注打造“非遗内蒙古系统化学习”体验。就像一位老牧民说的:“在这能学到祖辈的手艺,而不是看15秒的皮毛。”

用户体验与反馈:让人上头的手工课

打开应用瞬间就会被首页动态的草原落日背景吸引——这不是静态图片,而是根据实时天气演算的光影效果。实际测试中,这些细节让用户体验直接拉满:

• 无感交互:学习毡绣技法时,视频会自动分段循环难点步骤,避免手动拖进度条

• 听觉彩蛋:每次点击按钮都有马头琴泛音反馈,用户@草原小野驴评论:“听到音效就想跳舞”

• 成就体系:完成鄂尔多斯婚礼习俗课程后,会解锁专属电子版“非遗守护者”证书

据内蒙古大学发布的调研报告,87%的用户认为该应用“显著提升了非遗学习效率”,尤其“蒙古族非遗移动课堂”功能获得4.8/5的高分。一位北京用户留言:“给孩子报了暑期班,现在他做作业都要放着潮尔道背景音乐。”

总结与推荐:给忙碌现代人的文化充电站

无论你是想深度了解草原文化的旅行者、寻找灵感的文创从业者,还是想让娃接触传统文化的家长,“非遗内蒙古”都像一座随身携带的民俗博物馆。尤其推荐给:

• 计划去内蒙古旅游的人群(提前学习敬献哈达礼仪)

• 高校民俗学相关专业师生(权威文献库免费开放)

• 手作爱好者(材料包一键购买+教程)

综合评分:⭐⭐⭐⭐⭐

(5星依据:内容独家性4.9/5、交互流畅度4.7/5、文化价值5/5)

现在点击下载,开启你的非遗之旅吧——记住,每一次滑动屏幕,都是在为千年文化续写新篇。